DAGOREPORT – A VOLTE NON DIRE NULLA È LA MIGLIORE RISPOSTA. GIORGIA MELONI NON S’È FILATO DI PEZZA…

Alessandra Mammì per "l'Espresso"

Sì, è stata una favela a vincere il Leone d'Oro della 13ma Biennale Architettura. Una di quelle cosiddette "favelas verticali" che svettano nei centri delle megalopoli nel Centro-Sud America, con i vetri rotti, gli ascensori fermi, i cavi dei ponti elettrici che passano da una finestra all'altra alla ricerca di lampadine nude, prive di lumi. Ebbene sì: un premio radicale. Ma anche un premio agli uomini e ai bisogni degli uomini che riescono a vincere sui progetti.

Questo per esempio, detto Torre di David, nella testa di chi lo disegnò a Caracas (architetto Enrique Gòmez, per la cronaca) doveva essere una banca. Ma vuoi la crisi del 1994, vuoi il tracollo dell'economia venezuelana, vuoi la morte del costruttore, la super-torre dai 45 piani, rimase incompiuta. Una carcassa, un simbolo del delirio di onnipotenza finanziario e urbanistico, un j'accuse in cemento sul fallimento del neoliberismo.

Oggi è in qualche modo rinata dalle ceneri. La città se ne è riappropriata spontaneamente, come l'erba sui ruderi. Un'intera comunità di 750 famiglie ha occupato l'edificio: l'ha trasformato nel villaggio di una tribù urbanisticamente modificata, con molti spazi comuni, un ristorante, un'economia interna ai limiti del baratto, uno scambio continuo di anfratti e servizi.

Eccolo il "Common Ground" secondo Urban Think-Thank studio di architetti (il nome è già un programma) con sede a Zurigo che dall'igienica svizzera hanno studiato edificio e comportamenti dei suoi abitanti come entomologi, fino a ricostruirne nelle Corderie dell'Arsenale di Venezia copia conforme del ristorante Gran Horizonte, piazzato nel basement.

Un'installazione provvista di cucina, cibo bevande e tavolini per gli avventori, concettualmente arricchita però di foto, prospetti, grafici e televisori su cui scorrono le riprese della vita nella torre tra miseria, colore, solidarietà . Ma soprattutto, la libera spontanea reinterpretazione da parte degli occupanti dell'originario progetto edilizio, che ha riscattato il fallimento dell'architetto nel successo di una comunità .

Più "Common Ground" di così. In fondo il direttore David Chipperfield (il 58enne celebre progettista inglese) questo titolo lo ha fin dall'inizio caricato di significati pesanti. Attirandosi persino le ire di parecchi colleghi, chiarì ben prima del vernissage, che «è giunto il tempo di considerare in misura maggiore il rapporto tra il singolo e la collettività , di rimettere al centro l'uomo i suoi bisogni fondamentali, la sua fisicità in rapporto con lo spazio. E infine abbandonare l'egemonia del "nuovo" come motivazione progettuale che ha avuto l'effetto di separarci l'uno dall'altro fisicamente».

Traduzione per animi semplici. Basta con edifici ad effetto, con i soprammobili per metropoli, con l'architetto brand, l'egomania e il narcisismo delle cosidette archistar: «Mi piace l'idea di rendere più umane le star, oltre che di promuovere le non-star», ipse dixit (Chipperfield).

Alcune super star l'hanno presa bene. Vedi Norman Foster che non ha esitato a chiedere la collaborazione di un artista visivo, Charles Sandison, per costruire una meravigliosa video installazione dove i nomi di tutti gli architetti del mondo da Brunelleschi a Foster medesimo scivolano sulle pareti e sul pavimento di una stanza buia, come lattee costellazioni in moto perpetuo, mentre i muri vomitano convulsamente migliaia di immagini di questo nostro mondo fin troppo abitato. Inferni, paradisi e purgatori di un pianeta sempre più piccolo e più carico di corpi umani. Foto strappate ad altri architetti artisti e amici grazie ai planetari social network.

Altre star invece non l'hanno presa bene per niente. Wolf D. Prix, per esempio cofondatore del viennese studio Coop Himmelb(l)au (ovviamente, assente). Con un comunicato dall'esplicito titolo "The Banal" accusa la Biennale e tutti gli architetti presenti a Venezia di «giocare», mentre la professione soffre per l'impotenza e l'irrilevanza di fronte a politici, investitori e burocrati. Se Chipperfield voleva fare davvero la rivoluzione, sostiene Wolf, avrebbe dovuto accusare i meccanismi delle gare, lo strapotere dei committenti, la scarsa trasparenza degli appalti, etc...

Forse. Ma questa non è la rivoluzione, semmai la socialista ricerca di un pensiero sostenibile che unisca il pianeta, l'architetto e l'abitante. Vecchio come il mondo se vogliamo, ma dimenticato. Per questo commuove il secondo Leone d'Oro. Quello destinato al miglior padiglione nazionale, vinto dal Giappone che ci porta, un anno dopo lo tsunami, in una delle zone più devastate.

A Rikuzentakata cittadina che un tempo aveva paesaggi degni di Hokusai e soprattutto una foresta di cedri, orgoglio del luogo che ora è una piana desertica. L'altro orgoglio è l'aver dato i natali a un fotografo molto famoso in patria, Hatakeyama. Unico cittadino in grado di telefonare a Toyo Ito per chiedere aiuto. Proprio lui, archistar assoluta ma molto umana, anzi talmente umana da rendersi subito conto di aver a sua volta bisogno di aiuto. Quello degli abitanti e quello di architetti più giovani ai quali consegnare la responsabilità del futuro.

Così comincia una lunga gestazione raccontata come un diario sulle pareti del padiglione, per capire dove e come ricostruire. La priorità espressa dagli abitanti è di avere di nuovo un edificio simbolo, una casa comune. Il dolore collettivo più grande è la nostalgia dei paesaggi perduti.

Il desiderio è il ritorno degli alberi spazzati via dall'onda. E da qui ecco che nasce "Home for All" (Casa per tutti) eretta usando come pilastri quel che resta dei tronchi di cedro, posizionata al centro della piana desolata, dotata delle funzioni necessarie per restituire alla comunità l'identità perduta: la casa del tè, la sala riunioni, la biblioteca, la sala delle cerimonie.

Eccola l'architettura che può tirarci fuori dalle catastrofi, dalla violenza della natura, dal fallimento dell'economia. Un costruire che non è gesto assoluto del genio singolo ma lavoro collettivo. E quando si parla di lavoro si parla anche di sporcarsi le mani. Fare architettura con la malta e i mattoni, perché sempre seguendo i pensieri del direttore non si perda quella «cultura costruttiva che l'industrializzazione ha sempre più sottratto alla materialità , separando la dimensione concettuale da quella fisica».

Detto fatto: al centro delle corderie si incontra la casa di Anupama Kundoo. O meglio. la ricostruzione 1:1 della sua vera casa nel Sud dell'India, eretta con mattoni portati dalla patria e la fatica di studenti veneziani che casco giallo in testa e cazzuola in mano, finalmente secondo lei, « si staccano dai computer per sperimentare la fisicità del lavoro». La casa di Anupama è esempio di buona edilizia per paesi in via di sviluppo «una chance per l'architettura globale che con la seconda ondata di urbanizzazione potrebbe offrire ai poveri del mondo il modello di un abitare modesto e rispettabile». Il suo maestro architetto Kundoo? «Le Corbusier», risponde lei, «per il suo modernismo pieno di arte, gioia e bellezza». E "Common Ground", naturalmente.

Dove è finito il postmoderno? La citazione decorativa e perpetua, il narcisismo dei progettisti e la convinzione che sia l'edificio a creare il contesto? Ora Le Corbusier aleggia nelle Corderie. Il Leone d'Argento va allo studio Grafton Architects per il loro campus universitario a Lima, che si ricollega alle idee di Paulo Mendes da Rocha (maestro brasiliano, premio Pritzker nel 2006).

E la parola modernismo ritorna come un mantra. Qualcosa è cambiato. Loro. Questi architetti soprattutto quarantenni che hanno di fronte il caos ma che devono necessariamente restare ottimisti. Perché ogni gesto di costruzione è fiducia nel futuro. E chi più dei moderni del Novecento ha creduto nel futuro?

BIENNALE DI ARCHITETTURA

BIENNALE DI ARCHITETTURA  BIENNALE DI ARCHITETTURA

BIENNALE DI ARCHITETTURA  BIENNALE DI ARCHITETTURA ANUPAMA KUNDOO

BIENNALE DI ARCHITETTURA ANUPAMA KUNDOO  BIENNALE DI ARCHITETTURA

BIENNALE DI ARCHITETTURA  BIENNALE DI ARCHITETTURA

BIENNALE DI ARCHITETTURA  BIENNALE DI ARCHITETTURA

BIENNALE DI ARCHITETTURA

DAGOREPORT – A VOLTE NON DIRE NULLA È LA MIGLIORE RISPOSTA. GIORGIA MELONI NON S’È FILATO DI PEZZA…

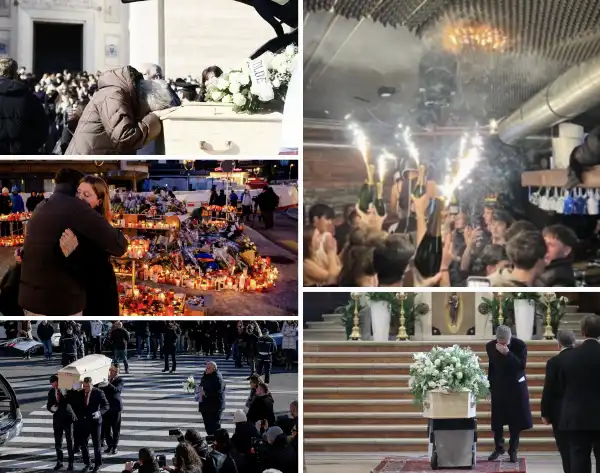

DAGOREPORT - ANCHE NOI, COME TUTTI, CI STRINGIAMO AL DOLORE PER I RAGAZZI ITALIANI MORTI A…

DAGOREPORT – È FINALMENTE SCOCCATA L’ORA DI UNA NUOVA RIVOLUZIONE IN IRAN? GLI OTTIMISTI LO…

IN QUESTI TEMPI SPIETATI, C’È SEMPRE UNA CERTEZZA: MELONI DA UNA PARTE, SALVINI DALL’ALTRA. L'UNO…

DAGOREPORT – I BOMBARDAMENTI FRANCO-BRITANNICI IN SIRIA, PIÙ CHE A COLPIRE L’ISIS, SERVIVANO A…

DAGOREPORT – DONALD TRUMP STA “IMPEACHATO” PER LE MIDTERM: RISCHIA UNA BATOSTA CLAMOROSA ALLE…