“EVVIVA DAGOSPIA” – FIORELLO SOTTERRA IL "FORNELLO DI GUERRA" E CHIEDE SCUSA A MODO SUO DOPO AVER…

Filippo Facci per “Libero Quotidiano”

C' è una città che si chiama San Pietroburgo dove il paradiso e l' inferno si alternano con disinvoltura. La fondò nel 1703 il visionario Pietro il Grande, lo zar che in soli trent' anni pretese di costruire una nuova capitale monumentale e fantastica: per innalzarla prese a modello Venezia e chiamò a raccolta i migliori architetti del mondo, soprattutto italiani.

E vi riuscì, alla fine: ma ne pagarono il prezzo centinaia di migliaia di uomini stramazzati nel costruirla. Parliamo di un posto freddissimo, infestato dai lupi, una terra dove il sole d' estate non scende mai e dove le acque torbide del fiume Neva non scorrono: incombono.

La musica, le feste, i fuochi d' artificio, le notti bianche descritte da Dostoeskij, le fontane che zampillavano vino: sono tutti contrappunti dell' ambivalenza di questa terra inospitale coi suoi tramonti minacciosi, le nubi scure e pesanti, la luce pallida e diffusa in un clima da imminente catastrofe. È normale, è giusto che il mistero della morte di Ciaikovskij sia ambientato qui.

Il più famoso compositore russo morì nell' autunno del 1893: aveva 53 anni ed era al culmine del successo. La sua fama era celebrata in patria e nel mondo: pochi compositori ne ebbero altrettanta da vivi. Aveva denaro e onoreficenze, era reduce da tournèe anche in America, le sue opere erano eseguite ovunque, poteva vantare l' amicizia e l' appoggio della famiglia imperiale, insomma aveva tutto. A suo nipote aveva appena scritto: «Mi è venuta l' ispirazione per la nuova sinfonia. Non puoi immaginarti quanto sia felice. Sarà un mistero per tutti, lo sento. Sarà l' opera della mia vita».

Sarà l' opera della sua morte. Il 28 ottobre decise di rappresentare la sua Sesta sinfonia al Marinskij di San Pietroburgo, il fantastico teatro tutto in oro e in azzurro: e fu un gran baccano di contesse e baronesse e cappellini e fazzolettini e ventaglini, e una gran ressa di carrozze che giungevano dalla celebre Prospettiva Nevskij che ai tempi era tutta pavimentata in legno: cinque chilometri e centonovanta palazzi allineati a ostentare se stessi.

Era in quel teatro che avevano esordito i magici dolciumi di Caikovskij: lo Schiaccianoci, il Lago dei Cigni, la Bella addormentata, gli allestimenti sontuosissimi, la Corona che forniva tutto il denaro necessario. Poi verrà il comunismo: e San Pietroburgo, dai due milioni e mezzo di abitanti del rivoluzionario 1917, passerà ai settecentomila rimasti vivi nel 1920. Presto il balletto verrà considerato un retaggio borghese, ma questo non interessa, ora.

Interessa che il 28 ottobre 1893 Ciaikovskij diresse la Sesta sinfonia e che ci rimase secco pochi giorni dopo. Non fu un grandissimo successo: in quella musica c' era qualcosa di strano, colleghi e amici lo guardarono perplesso.

ERRORE O ALTRO? La notte del 1° novembre fece bisboccia fino a tardi e fece una pazzia: bevve un bicchiere d' acqua della Neva, fiume che è lungo solo settantatre chilometri ma che è più largo della Senna parigina. La città era funestata da un' epidemia di colera e bere acqua non bollita comportava gravissimi rischi di contagio. Infatti. Il giorno dopo, pare, Ciaikovskij era già malato.

Morì la mattina del 6 novembre. Ciò si legge nella maggior parte delle biografie.

Ma non quadra.

Il colera era ovunque e Ciaikovskij ben lo conosceva: come poteva aver compiuto un simile errore? Inoltre era consueto che i malati di colera fossero portati in ospedale, perché lui fu lasciato a casa? E, di regola, coperte e lenzuola del defunto dovevano essere bruciate: perché le sue furono soltanto lavate?

EX CASA OGGI MUSEO CIAIKOVSKIJ

EX CASA OGGI MUSEO CIAIKOVSKIJ

Era poi norma comune che un malato di colera, essendo gravemente infettivo, dovesse essere isolato, messo in quarantena: perché lui fu assistito da un esercito di persone? Ovvio che la bara di un morto di colera dovesse essere piombata, isolata: la sua fu esposta al pubblico, perché? E perché fu tenuta aperta come testimonia una fotografia? Senza contare che la chiesa ortodossa rifiutava la sepoltura di qualsiasi suicida, o presunto tale: perché allora non lo gettarono in una fossa comune, perché gli tributarono ogni onore?

La risposta rischia di essere terribile.

Ma per cominciare a capirne qualcosa occorrerà attendere il 1920. Il medico che per primo aveva assistito Ciajkovskij, ormai anziano, decise di raccontare la sua verità: ammise che era stato un suicidio. Altre due confessioni piovvero nello stesso periodo.

L' ex assistente del medico, presente anche lui al capezzale del compositore, rivelò del suicidio a suo figlio. Morale: nelle alte sfere di San Pietroburgo, quel suicidio era un segreto di Pulcinella.

LA TESTIMONE - Ma nella neonata Urss ciò non bastava per sperare di farne un caso. Per qualche altra novità fu necessario attendere il 1966. Aleksandr Vojtov, un tempo conservatore del Dipartimento di numismatica al Museo russo di Leningrado, un uomo ormai vecchissimo e sul letto di morte, mandò a chiamare l' unica persona che forse poteva comprendere la sua storia: Alexandra Orlova, la scrittrice.

Ecco il suo racconto: «Nel 1913 frequentavo l' ultimo anno della Scuola di giurisprudenza e il ventesimo anniversario della morte di Ciajkovskij fu messo ampiamente in rilievo: fu in quel periodo che una testimone diretta mi raccontò una storia a patto che la mantenessi segreta. Una storia, ammise, che l' aveva tormentata per anni, ma che ora, lei ormai invecchiata, non aveva diritto di portarsi nella tomba.

La storia riporta all' autunno del 1893. Ciajkovskij era minacciato da una sciagura: il conte Alexis Stenbock-Fermor, un nobiluomo che a corte aveva il suo peso, aveva saputo delle particolari attenzioni che il compositore aveva rivolto al suo giovane nipote quattordicenne; perciò aveva scritto un esposto al capo procuratore del Dipartimento d' appello affinché la recapitasse allo Zar.

Una catastrofe: l' esposto avrebbe non solo causato una disgrazia irreparabile a Ciajkovskij, ma l'avrebbe fatta ricadere sulla rinomata Scuola di giurisprudenza e su tutti i compagni del compositore. Allora fu indetta una riunione e parteciparono tutti i vecchi compagni di Ciajkovskij, lui compreso: un giurì d' onore.

Erano otto, tutti altolocati. La cosa durò quasi cinque ore. Poi Ciajkovskij uscì all' improvviso, pallido e sconvolto, lo sguardo stralunato: se ne andò senza dire niente. Gli altri rimasero nello studio ancora a lungo, parlavano a bassa voce. I vecchi compagni di scuola avevano preso una decisione che Piotr aveva promesso di rispettare: l' esposto sarebbe stata trattenuto soltanto se Ciajkovskij fosse morto. La notizia del colera si sparse per San Pietroburgo due giorni dopo.

PROSPETTIVA NEVSKIJ SAN PIETROBURGO

PROSPETTIVA NEVSKIJ SAN PIETROBURGO

I TIMORI DELLO ZAR - Alexandra Orlova fece numerose verifiche ed ebbe solo conferme. Lo zar Alessandro III temeva uno scandalo che avrebbe infangato la famiglia reale di fronte all' Europa. Non si trattava soltanto di un banale caso di omosessualità da tenere sottotraccia: il punto è che Piotr Ilijc Ciaikovskij, ambasciatore mondiale della musica russa, aveva un rapporto di pedofilia con un giovinetto di corte. Lo zar, in segno di riconoscenza, organizzò un funerale grandioso e interamente a carico del Ministero della Corte Imperiale.

Il testamento spirituale di Ciaikovskij del resto è lì, a disposizione di chiunque abbia occhi per vederlo. Dopo anni di torpore creativo, Ciaikovskij era come catturato dall' occorrenza di comporre un canto del cigno, l' opera riassuntiva e conclusiva del proprio percorso. Col tempo la Sesta sinfonia che stava componendo si era fatta ossessione: sapeva che era l' atto finale, l' autoritratto in musica. Nel luglio 1893 la sinfonia era praticamente finita. Si legge in una sua lettera: «È sconcertante come la mia ultima sinfonia sia intrisa di un' atmosfera non diversa da un Requiem». Lo era, un Requiem.

Il 28 ottobre diresse personalmente la prima assoluta della sua agghiacciante Sesta sinfonia, poi ribattezzata Patetica. C' è solo da ascoltarla. Il maledetto quarto movimento, secondo indicazione, terminava «morendo a poco a poco», e, per la prima volta nella storia della musica, culminava una sinfonia con un movimento lento. Gli applausi furono freddi, come inceppati. Il granduca Costantino si precipitò nel camerino: «Che cosa avete fatto? Questo è un Requiem». Lo fu.

Al funerale accorsero centinaia di migliaia di persone e fu il corteo più immane della storia di San Pietroburgo. Il 18 novembre, in memoria, la Sesta sinfonia venne eseguita di nuovo. Questa volta, di fronte a un pubblico attonito, destò un' enorme impressione. La Patetica si avviò a commuovere e sconvolgere innumerevoli anime in tutto il mondo. Basti che nel 1935 lo scrittore Klaus Mann, figlio di Thomas, scrisse un romanzo biografico titolato «Sinfonia Patetica». Mann era anch' egli omosessuale. Nel 1949, a 43 anni, dopo una visita a Klin, ultima dimora di Ciaikovskij, si tolse la vita.

“EVVIVA DAGOSPIA” – FIORELLO SOTTERRA IL "FORNELLO DI GUERRA" E CHIEDE SCUSA A MODO SUO DOPO AVER…

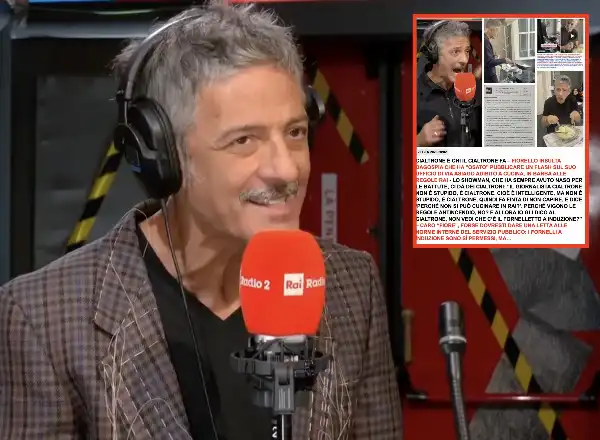

IL CASO DEL LIBRO “UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO”, FIRMATO DA TALE ANTONINO SALERNO, DIVENTA UN…

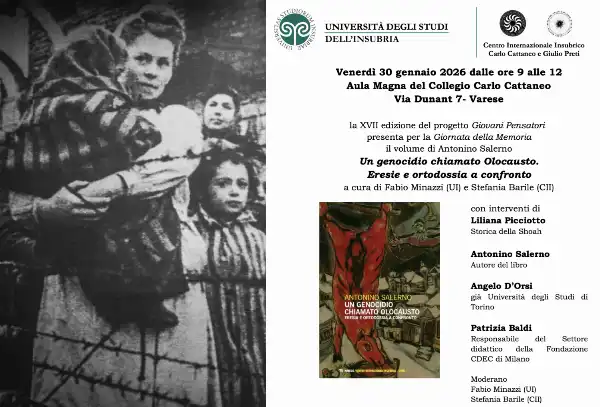

RUGGIERI, TORNA COM’ERI! - DOPO AVER LETTO SU DAGOSPIA UN COMMENTO AI SUOI ELOGI A TRUMP, IL NIPOTE…

DAGOREPORT – PER IL “T-REX” TRUMP (COPYRIGHT GAVIN NEWSOM) I SOVRANISTI EUROPEI SONO DINOSAURI…

FLASH – È MAI POSSIBILE CHE FIORELLO SI METTA A CUCINARE NELLA SUA STANZA DI VIA ASIAGO, IN BARBA…

FOTO FLASH – MA FIORELLO IN RAI SI SENTE IL PADRONE DI CASA? SONO DUE GIORNI CHE CUCINA NELLA SUA…