DAGOREPORT – TRUMP SCHIFA L'EUROPA? E QUEL VOLPONE DI XI JINPING VUOLE USARLA PER FAR ZOMPARE…

Malcom Pagani per "GQ"

Mario è un bambino di quasi novant'anni. Ha la borsa marrone sulle spalle e rincorre i giorni felici nelle ombre di Perugia, come ai tempi in cui fotografava Beckett, e Dondero era solo il cognome in cui incasellare storie di partigiani e di poeti, viali francesi, colori e piccole giamaiche in Brera.

«Il mio compito», dice il fotografo mentre con l'appendice di una vita ferma abbraccia, scatta e coinvolge sudditi e regnanti, maestranze, cassiere, elettricisti e grandi artisti, «è far emergere la simpatia». Ha un volto levigato dai venti e dalle epoche, i solchi tra gli zigomi. Oltre le porte del teatro Morlacchi di Perugia lo aspettano le rughe di Toni Servillo da Afragola. Che dice: «È un paesone a cinque chilometri da Napoli, nel triangolo atellano, dove secondo la leggenda è nato Pulcinella. Mi piace immaginare che il destino fosse scritto nel Dna del luogo».

In quasi due ore di colloquio a più voci, il nostro attore più prezioso apre lo scrigno. Salta da una quinta a un retropalco, da un camerino a Los Angeles, recita il ruolo più difficile da interpretare e si racconta. Quando Toni Servillo è di spalle - la luce sullo sfondo, il loggione deserto - Mario Dondero agita la sua estensione. Clic, clic, clic. Il resto, un silenzio pieno di parole. Una luce tra il manifesto e lo specchio: «I camerini italiani sono sporchi, ordinari, spesso arredati con oggetti di risulta. Raccontano molto della nostra esistenza zingaresca».

Tony Pisapia, il primo personaggio da lei indossato per Paolo Sorrentino, lo teorizzava: «Mi ricordo tutti i teatri in cui mi sono esibito, tutte le canzo- ni che ho cantato, i camerini, i flash dei fotografi, le dediche sui dischi, gli autografi, le tournée, i ristoranti, le risate, le lacrime degli spettatori».

«Non ne ho dimenticato uno neanche io. Le regge della Comédie-Française e le luci al neon, da bagno pubblico, che ammantano la fredda, affascinante atmosfera délabré del Berliner. Se la compagnia è come una famiglia, allora i camerini sono le case della nostra parabola vagabonda».

Servillo, adesso però lei abita senza abusivismi anche sotto le volte del cinema.

«Né io né Paolo avremmo mai potuto immaginarlo. Ai tempi de L'uomo in più, Sorrentino era poco più di un ragazzo. Ruotava intorno alla comunità di Teatri Uniti, una factory che univa l'esperienza di Mario Martone e Antonio Neiwiller alla mia. Mi propose una sceneggiatura, ma io stavo portando in scena Il misantropo di Molière e con un atteggiamento un po' snobistico rifiutai persino di leggerla: "Ma cosa vuoi che mi freghi del tuo copione?". Allora Paolo e Angelo Curti, il mio produttore storico, ricorsero a un espediente. Finsero di rinunciare: "Lo facciamo leggere a un altro, non preoccuparti". Mossero l'amor proprio. Vinsero».

Dunque, alla fine lesse.

«E me ne innamorai immediatamente. Chiamai Paolo: "Questo film lo faccio subito". Non mi immaginavo come attore di cinema, mi sentivo tutt'al più membro di un'esperienza che, attraverso il teatro, faceva passi ponderati in un universo legato a doppio filo alla nostra poetica di allora».

Insieme siete arrivati a lambire le lande dell'Oscar.

«L'uomo in più mi offrì la consapevolezza di potermi assumere una responsabilità . Illuminare un film attraverso la prospettiva di un grande personaggio disegnato da uno straordinario scrittore di racconti, capace di cambiare sempre il proprio punto di vista sulle cose. Nessuno dei quattro profili che mi ha offerto Paolo mi assomiglia davvero, ma se penso a Pisapia, al Titta Di Girolamo de Le conseguenze dell'amore, all'Andreotti de Il divo o a Jep Gambardella de La grande bellezza, non riesco a immaginare niente di più eterogeneo. Nessun punto di contatto. Nessun manierismo. Un capitolo sempre nuovo».

La descrivono schivo.

«In realtà non sono interessato alle mitografie, alla monumentalità , al ricostruire il principio di una vocazione. Le vocazioni non mi interessano e in fondo mi annoiano. Preferisco i bilanci. Anche se sono prematuri e sono in un processo che è in pieno svolgimento, capirò esattamente che cos'è questo mestiere quando avrò intuito cosa mi è accaduto come uomo e a che cosa ho rinunciato per consacrarmi totalmente a tournée da 180 date all'anno».

È un atteggiamento rischioso?

«Igienico. Se leggere un libro è l'Omega-3 che per- mette al cervello di nettare il rumore di fondo e il chiacchiericcio inutile, non entrare nella corrida delle opinioni a gettone altro non è che rispettare il modello a cui mi ispiro. Risparmiarsi bordeggiando la dimensione pubblica legata all'esercizio del proprio mestiere non è un vezzo, è un'esigenza. Significa credere nella forza del tuo lavoro e attribuirgli una nobiltà . Credere che le cose più importanti che dici, le esprimi quando fai bene il tuo mestiere, nel momento in cui reciti. Per noi attori, "momento" è la parola più importante».

Perché?

«Perché chi ti guarda partecipa a un momento estate riempire quell'istante di intelligenza, significato, senso e cuore, per trasmetterlo e condividerlo. È un crinale sottile. Saper conservare lo stupore sorgivo è sempre una specie di miracolo».

Come ci riesce?

«Con il costante esercizio dell'immaginazione, che se fai un la-voro legato all'espressione sei costretto a praticare in solitudine. Provo a conservare un'energia pre-espressiva, una riserva di comportamenti nascosta e coltivata. È un po' come sottrarre altre ipotesi all'esistenza perché l'esistenza che vuoi mettere in luce è un'esistenza finta che in determinate condizioni può risultare straordinariamente autentica. Tutto il contrario del genio e sregolatezza. È un percorso fatto di curiosità e osservazione. A ottant'anni Elias Canetti giurava che la cosa che più gli piacesse era prendere il tram e vedere le facce delle persone e Dino Risi sosteneva con magnifica leggerezza una tesi non dissimile: "Come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando?"».

Lei avrebbe saputo convincerla?

«Sono legato al racconto orale e so che fin quando ci sono una persona che racconta e una che è disposta ad ascoltare, il teatro esisterà sempre. Sono stato educato a rimettere al centro la parola, il linguaggio organizzato in maniera intelligente, a cogliere l'incantesimo del mondo e il suo stupore declinato attraverso la rappresentazione. Napoli è una Comédie-Française en plein air. Lì un attore è come un pesce in un acquario».

Servillo, però, sguazza da sempre a Caserta.

«Sono un provinciale e la provincia ti mette al riparo dalle ritualità e dal vuoto esercizio sociale. La mia formazione, con i suoi limiti e le sue ambizioni, è la stessa che la letteratura francese ha raccontato in maniera non eguagliabile. Anche se l'unico vero contatto che ho con Jep Gambardella è nella brama di conquistare la città nei panni del forestiero, a Caserta sto benissimo. Ho 54 anni. Non venti, non trenta, non quaranta.

Forse domani le cose cambieranno, ma oggi, tutto quel che sono e quel che ho fatto l'ho vissuto e sviluppato in un territorio verso cui sento ancora un debito enorme. Caserta è un satellite di Napoli. E Napoli è un luogo in cui si sta al mondo in un certo modo. Una città unica in cui camminando non incontri la gente, ma piuttosto l'uomo. Un posto in cui gli artisti possono muoversi con disinvoltura approfittando della tradizione. A Napoli non l'ha spazzata via nessuno. È viva. Come diceva il mio amato Eduardo, "la tradizione è la vita che continua"».

A volte la tradizione opprime, non crede?

«O blocca. Cà pita quando il passato incombe, si annaspa nella palude e come ne La grande bellezza non si riescono a trasformare fantasmi, vestigia e lezioni eterne in occasioni di riscatto. Il film ha l'indefinibile quinta di Roma come proscenio, ma non parla di Roma».

Cosa racconta davvero?

«Jep è un cinico sentimentale, deluso dal presente e non estraneo a un atteggiamento moralistico. Segue, attraversa e a tratti asseconda con passo lieve i riti della mondanità intellettuale o pseudointellettuale, dissipando il proprio talento. Lascia dietro di sé una lunga serie di occasioni mancate, una scia di rimpianto, un'illusione. Una tragica impasse da cui si vorrebbe evadere senza averne la forza. Da qui l'identificazione transnazionale, il tema universale, lo specchio in cui si sono osservati anche quelli che un passaporto italiano non lo possedevano».

Anche il politico da lei interpretato in Viva la libertà cercava un'Arca con la quale salpare altrove.

«Sarebbe molto bello se in tutte le cose della vita e anche nella politica ci fosse più corrispondenza tra le persone che si è e il mestiere che si fa».

Ora, fuori dal teatro, nell'immutata grazia medievale di Perugia, piove. Toni e Mario si stringono uno all'altro come vecchi amici. Gatti randagi dalla comune discendenza. Parla Mario: «È come quando ti innamori: bruci le tappe, gli anni, le distanze. Per farlo bastano due ore». Servillo si allontana. Nessuno lo ferma. Ha un ombrello rosso in mano. Non lo apre. Dondero preme ancora. Prova ancora. Clic, clic, clic. Il linguaggio dei segni. La materia impercettibile dei sogni.

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO  TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO  TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO  TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO  TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO

TONI SERVILLO FOTO DI MARIO DONDERO  La grande bellezza Toni Servillo

La grande bellezza Toni Servillo  Servillo e Sorrentino db fef e eab afcbb b e f

Servillo e Sorrentino db fef e eab afcbb b e f  Toni Servillo Matteo Garrone

Toni Servillo Matteo Garrone  BUCCIROSSO E SERVILLO

BUCCIROSSO E SERVILLO VERDONE E SERVILLO

VERDONE E SERVILLO

DAGOREPORT – TRUMP SCHIFA L'EUROPA? E QUEL VOLPONE DI XI JINPING VUOLE USARLA PER FAR ZOMPARE…

FERMI TUTTI: IL “GRANDE FRATELLO VIP” 2026 SÌ FARÀ - PIER SILVIO BERLUSCONI NON HA ALCUNA…

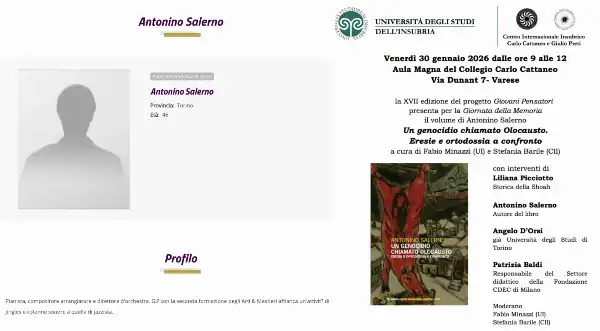

FLASH – IL CASO DEL LIBRO “UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO” È RISOLTO! L’AUTORE, TAL ANTONINO…

FLASH! – PUR CONFINATA IN 130 MQ DI VILLA SAN MARTINO (RESTAURI IN CORSO), MARTA FASCINA NON CI…

DAGOREPORT - MATTEO SALVINI HA DECISO: ROBERTO VANNACCI DEVE ANDARSENE DALLA LEGA. IL PROBLEMA, PER…

FLASH – TRUMP, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO! IL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO È COMPLETAMENTE INCONTROLLABILE:…