FLASH – COME MAI MAURIZIO GASPARRI, L’UOMO RAI DI FORZA ITALIA (È MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI…

Michele Masneri per “il Foglio”

Sono loro, sono meglio delle star: sono le archistar. Secondo la Treccani, Archistar è un “architetto molto famoso, conscio di essere, come i divi dello spettacolo, al centro dell’attenzione pubblica per la sua capacità di far discutere e di sorprendere con i propri progetti e le proprie opere”.

Esiste tutta una letteratura, e anche una cinematografia, ormai, con dei personaggi precisi: c’è la star dei grattacieli fallici, lord Norman Foster; l’irachena cattiva, una Laura Betti delle linee curve, Zaha Hadid; e poi lui, il re delle archistar, colui che ha seminato nel mondo i suoi Guggenheim tra le lamiere contorte, Frank Gehry.

C’è anche una letteratura, ormai, e una filmografia. E’ del 2005 “Frank Gehry creatore di sogni”, l’ultimo film di Sydney Pollack, documentario tutto sul maestro del lamierino-mambo, che appallottola un foglio di carta e dice agli assistenti incolpevoli: “Lo voglio così!”; ma poi “The competition” del 2008, opera di Angel Borrego Cubero, mette invece in scena il gran circo delle archistar, col solito Gehry, Zaha Hadid, Norman Foster e il maestro francese Jean Nouvel che grida “più finestre! Più finestre, cazzo!” come una qualunque stilista pazza. Tra “new town”, “smart city” e giardini verticali c’è anche una controcultura in crescita, però.

Se criticare un’archistar poteva portare in passato allo stigma sociale, come sa bene il principe Carlo, massacrato per la sua battaglia contro il deturpamento del panorama londinese a opera dei suddetti edifici fallici, tra cui il pisellone Swiss Re di lord Foster, oggi qualcosa si sta muovendo: qualche anno fa, prima di morire, John Silber, rettore dell’Università di Boston, filosofo kantiano e cacciatore di archistar nel tempo libero, si era prodotto in un saggio, “Architetture dell’assurdo.

Come il genio ha tradito un’arte al servizio della comunità”; e poi aveva fatto causa direttamente a Frank Gehry, definito “un truffatore” per come aveva realizzato la biblioteca del Mit di Cambridge. “Deliberato disprezzo per i committenti e per le persone che vivono o lavorano all’interno delle loro creazioni”, era il giudizio dell’anziano professore, che contestava un’etica e un’estetica, oltre ai tetti e alle condutture che perdevano.

Ma già nel 1981 Tom Wolfe aveva scritto un classico pamphlet contro gli architetti saputelli, “From Bauhaus to Our House”, proprio mentre il fenomeno archistar nasceva. E’ un po’ anche colpa nostra: la figura dell’archistar nacque probabilmente nel 1977 a Parigi col Centre Pompidou, con Richard Rogers e Renzo Piano. Negli stessi anni in cui Giorgio Armani destrutturava le giacche, loro scarnificavano il primo grande edificio del mondo, un museo senza pareti e con le tubature a vista e colorate, in un’ex zona di mercati degradata.

venezia bivacchi ponte calatrava

venezia bivacchi ponte calatrava

La giuria del Pritzker Prize, il Nobel dell’architettura di cui le archistar vengono quasi sempre insignite, disse che il Pompidou rivoluzionò l’idea di museo, trasformando quello che un tempo era “un monumento per le élite in posti popolari nel cuore della città”. Da allora l’idea del museo non sarà più la stessa; né la necessità di guardare le opere al suo interno. I francesi per primi ci presero gusto e in particolare François Mitterrand ingarellato diede come si dice la stura a una serie di “grands projets” che celebrarono altrettante archistar: la gare d’Orsay di Gae Aulenti, la piramide del Louvre di Ieoh Ming Pei, l’istituto del mondo arabo di Jean Nouvel.

Bisognerà però aspettare gli anni Novanta per vedere la celebrazione definitiva delle archistar: negli anni Ottanta infatti c’era ancora il culto dei designer: erano gli anni di Philippe Starck che disegnava dai televisori agli spremiagrumi e in Italia nelle case-bene c’erano i telefoni by Giorgio Armani e la pasta by Giugiaro.

Dal 1997, però, niente fu più come prima: il canadese Frank Gehry fu chiamato a costruire il Guggenheim di Bilbao, nato per rivitalizzare la boccheggiante città basca. Tra le lamiere di titanio accartocciate il successo di una estetica evidentemente “facile”, anche per vacanze intelligenti e turismi culturali di massa prima dei selfie, fu tale che ogni città anche meno sfigata decise di dotarsi di un mammozzone firmato da un primario progettista.

il ponte di calatrava a Venezia

il ponte di calatrava a Venezia

L’Economist calcolò un “effetto Bilbao” cioè un moltiplicatore keynesiano per cui tanto più era strambo e attraente il mammozzone, più i turisti sarebbero arrivati: i vicini di Valencia decisero di commissionare subito un intero quartiere, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a Santiago Calatrava, che poi sarebbe diventato la primaria archistar del reparto pontieri. Intanto i grandi progettisti seguivano l’ispirazione e i gas fossili. Le ricchezze costruite sugli idrocarburi portarono alla serialità di musei trasformati in brand e venduti in franchising nei meglio Emirati, come negozi Benetton o Zara: un Louvre ad Abu Dhabi disegnato da Jean Nouvel, un Guggenheim disegnato dallo stilista più in voga, sempre lui, Frank Gehry.

MASSIMILIANO FUKSAS SANTIAGO CALATRAVA

MASSIMILIANO FUKSAS SANTIAGO CALATRAVA

Si affermavano specializzazioni, anche: se Gehry sarebbe diventato la madonna pellegrina del museo-sfasciacarrozze, Calatrava era il re dei ponti, Norman Foster il guru della superficie specchiata e del grattacielo fallico, Renzo Piano dell’opus latericium col bullone d’autore.

Altri nomi nel frattempo nascevano: archistar tra le più chic e nordeuropee, Rem Koolhaas architetto della Real casa Prada per cui ha realizzato, solo ultimamente, la nuova ciclopica Fondazione milanese; Herzog & De Meuron, autori dell’Allianz Arena di Monaco; e l’americano Daniel Libeskind autore tra l’altro della Freedom Tower di New York, oltre che dei palazzoni di Citylife nella nuova zona fiera di Milano. Ogni paese dava alle sue archistar le sue migliori onorificenze. In Gran Bretagna venivano fatti direttamente lord (lord Norman Foster, lord Richard Rogers).

In Italia Renzo Piano veniva creato senatore a vita. Da noi le archistar avevano trovato terreno fertile: sia quelle prodotte in proprio sia quelle di importazione. Milano ha creato in vitro un suo piccolo Emirato di Porta Nuova (con le architetture di César Pelli e il bosco verticale di Stefano Boeri, che ha conseguito il premio per il più bel grattacielo del mondo), tutto già venduto con successo agli arabi. A Venezia e in tutto il nord imperversa invece Calatrava. Certo nella Serenissima qualcuno lo chiama “calabraga”, e il comune ha chiesto danni per 3,8 milioni di euro per gli extra costi del ponte della Costituzione (noto anche per certi corrimano di ottone che si arroventano nel caldo estivo).

Rendering della torre torinese - progetto Fuksas

Rendering della torre torinese - progetto Fuksas

A Reggio Emilia, quello che era una volta il distretto della tagliatella e della piastrella oggi è un grande agglomerato tutto firmato by Calatrava; ponti sull’autostrada e la stazione dell’alta velocità; che in effetti di una grande tagliatella fresca ha l’aspetto, forse citazione dotta del genius loci; per ora però poche polemiche e solo qualche problema di infiltrazioni, dunque molto bene, rispetto al curriculum dell’architetto spagnolo; perché a volte, ma non sempre, l’archistar lascia dietro di sé una scia spiacevole di costi esagerati, di infiltrazioni, di porte che non si aprono.

Fuksas e il progetto del grattacielo

Fuksas e il progetto del grattacielo

A Valencia, ancora strascichi per la cittadella della scienza, tempo di costruzione ventun anni, settecento milioni di euro il budget, e proteste non solo per alcuni problemi strutturali – mancanza di uscite di sicurezza, cedimento di alcuni materiali – ma anche un parlamentare che crea il sito “Calatrava te la clava”, traducibile in “Calatrava ti toglie il sangue”.

Forse solo invidie e rancori per queste moderne celebrità; ma anche a Roma Calatrava o Calabraga non ebbe fortuna progettuale: la Città dello sport, un campus e quattro piscine previste per i mondiali di nuoto del 2009, vide i costi lievitati da 400 a 600 milioni di euro, e poi l’abbandono e lo spostamento dell’attività al Foro Italico. Però che bei tempi quando la febbre da archistar era arrivata nella capitale. Roma non si era fatta trovare impreparata: Zaha Hadid aveva fatto il Maxxi, Richard Meier, specializzato nel gigantismo monumentale-meringata, l’Ara Pacis e una celebre chiesa di Tor Tre teste che tutti criticano ma che nessuno si è spinto fino a visitare (ma dove sta, in definitiva, Tor Tre Teste? Bisognerebbe andarci, una volta, si è sempre detto tutti), Renzo Piano il suo Auditorium con indicazioni stradali anche dalla luna.

Però Roma voleva di più, voleva produrre anche in proprio le sue archistar, col solito effetto grottesco di quando si avventura in territori di chic e coolness che non le sono favorevoli: ecco dunque una über-archistar subito imitata in televisione, dotata di tutti i caratteri precipui della categoria ma come concentrati da una sceneggiatura poco credibile: la parcella pesante; l’uniforme da stilista; il cranio pensoso; l’opera controversa; la partecipazione quotidiana e tonante al dibattito pubblico. Il cognome esotico.

E una moglie che qualche settimana fa ha rilasciato una intervista già culto, in cui professa il suo odio per le case e per i mobili comodi. Ma non c’è solo Fuksas (che nome). A Roma, anche, malintese contaminazioni evidenti tra antiche archistar e nuove committenze arabe e spagnole in un confuso new international style prenestino, con la fermata della metro C del Pigneto, già in “pre-esercizio”, con scala mobile che va su e giù incessantemente, accaventiquattro, forse pronta per fermarsi quando funzionerà la metro, e piramidi e cupolette di acciaio bianco e vetro tipo Louvre parigino o Ciudad de las Artes y las Ciencias do Piñeto. Qui però non c’è la firma di Calatrava ma di un architetto Venditti, forse parente del cantautore, forse archistar in ascesa nel Grande Raccordo Anulare.

Ma anche su altre linee, torrette e minareti metafisici nelle fermate della linea B1 by Paolo Desideri (archistar dei ceti riflessivi romani), con un gigantismo monumentale e verticale forse compensatorio, perché poi si sa che il metrò sotto non passa e il controllore è in sciopero e la baby gang è in agguato; mentre in altri paesi, solo modesti pertugi, sopra, e sotto efficienti vagoni puliti in tempi rapidi. Qui, invece, torretta alla De Chirico tipo piazza Vittoria a Brescia o piazza di Sabaudia, già degradata e infiltrata molto peggio delle originali d’epoca.

E nelle bonifiche pontine, più veloci delle nuove metro romane, forse aveva poi ragione (!) Mussolini, fidandosi solo del suo Piacentini, non cedendo alla lusinga archistellare, come dimostrò una gloriosa mostra dentro il museo romano di Zaha Hadid. Lì, prove anche incresciose di infinite anticamere di Le Corbusier a Roma: siamo nel 1934 e Le Corbu cerca disperatamente di piazzare progetti a quello che è il massimo “contractor” dell’epoca, fondatore di “villes radieuses”, di Sabaudia e di Littoria e di Pontinia e di Pomezia, committente dunque ideale per qualunque urbanista, che non lo riceve e non lo riceverà mai. Le Corbu gli propone un progetto di prefabbricati proprio a Sabaudia; respinto.

Un piano per la periferia nord con «quattro grattacieli destinati ad abitazioni, situati a grande distanza l’uno dall’altro» (respinto); un palazzo Littorio da erigere tra la basilica di Massenzio e il Colosseo (respinto). Alla fine il governatore Bottai è costretto a rispondere come a un piazzista troppo insistente: “Illustre Le Corbusier; vi ringrazio per lo schizzo allegato al progetto precedente; veramente riconoscente per l’interesse con cui seguite i nostri problemi urbanistici, colgo l’occasione per inviarvi i miei più cordiali saluti”. Il Duce non si fida dell’archistar forestiera, e anzi disegna spesso e volentieri da sé.

Ma sulla Pontina bonificata, intanto, archistar delle più eleganti e autarchiche sono al lavoro: a Sabaudia, ecco la Villa Volpi, colossale abuso neoclassico per una primaria famiglia già fascista e inventrice del Festival del cinema di Venezia. La contessa Nathalie Volpi, narra Arbasino, telegrafava leggiadra: “Faites-moi une petite folie”, una piccola follia sul litorale, all’archistar italiana Tomaso Buzzi, autore di ville e villini per la grande borghesia, restauratore della villa di Maser, e “star” sempre per i Volpi, ma anche per Gazzoni, Doria, Agnelli, Falck, Cini, Cicogna, Feltrinelli.

E qui, un grande tempio greco con pronao da “Via col vento” sul litorale, e un fascino neoclassico e palladiano che oggi gli avrebbe procurato ergastoli da parte del Wwf, mentre ancora in questi giorni è lì in cerca di compratore, con lenzuola e mutande stese sotto il pronao, e il proprietario Giovanni Volpi, figlio del governatore della Tripolitania, la affitta soprattutto per la pubblicità. Forse andrebbe sostituita con un bel Louvre-Sabaudia, o un Guggenheim-Pomezia, anche per rivitalizzare il litorale.

La morte a Pomezia? Però, intanto, il museo pare non si porti già più tanto, il non plus ultra ora è la cantina dell’archistar. Due grandi temperie si incontrano: quella del cibo e quella dell’architettura stellare. Dunque con esiti imponderabili, e alto consumo di suolo però non vituperato da alcun movimento, giunta, istituzione. Anche qui, come nelle fermate romane della metro, grandi costruzioni anche inutili “sopra”, mentre tutto l’imbottigliamento e il pigiamento e l’affinamento avviene sotto. Dunque il contrario de “la funzione, che bel decoro”, secondo il maestro dei designer milanesi Achille Castiglioni.

Qui, invece, cattedrali assiro-babilonesi con architetture simboliche e turistiche, e sbancamenti di colline consentiti anche da severi piani paesaggistici in nome di eno-mostri che promettono “narrazioni” e “percorsi” e degustazioni da comunicato-stampa pronte per riviste e inserti di viaggio e itinerari dove finalmente non sarà più richiesto andare a vedere Santa Maria del Fiore ma sarà molto più cool e chic andare a degustare con sommelier sotto la cupola di cemento armato.

“Top” al momento è considerata Petra, progettata dall’architetto svizzero Mario Botta a Suvereto, in Maremma: pare una grande tomba di famiglia di quelle di nuovi ricchi in cimiteri brianzoli, o una sede di Scientology, in una collina forse sventrata. Ci sono poi in ordine di blasone: la Rocca di Frassinello sempre in Maremma disegnata da Renzo Piano; una specie di centrale Enel o casello autostradale o distributore tipo Mafia Capitale in mezzo ai filari, arancione, con torretta come nelle centrali della metropolitana romana e sempre campanile di Sabaudia, però rosso.

E fasci di luce che irrompono tra barrique creando atmosfere tipo AlmaTadema del Chianti. Poi, la Tenuta dell’Ammiraglia a Magliano in Toscana dei Frescobaldi, firmata da Piero Sartogo (altra archistar romana molto araldica che firma anche la Badia a Coltibuono a Gaiole in Chianti e Castel Giocondo a Montalcino). Poi la Cantina Pieve Vecchia a Campagnatico di Cini Boeri (mamma di Stefano) e Enrico Sartori. Poi Campo di Sasso di Gae Aulenti a Bibbona, sempre Toscana (la Toscana è la zona più falcidiata dagli eno-mostri).

In Umbria invece abbiamo “Il Carapace”, disegnata da Arnaldo Pomodoro per la tenuta Castelbuono: un enorme guscio di rame che si immagina rovente nelle temperature estive, spiaggiato sulla collina. Fuksas, invece, che vuol sempre fare l’originale, è salito di gradazione e ha fatto addirittura una distilleria di grappa, della famiglia Nardini a Bassano. E’ tutta sospesa per aria. E’ di cristallo, si chiama “Le bolle”, secondo qualcuno è perfino bella. Le vinacce comunque stanno sottoterra.

fuksas bassano 1

fuksas bassano 1 rocca di frassinello

rocca di frassinello

FLASH – COME MAI MAURIZIO GASPARRI, L’UOMO RAI DI FORZA ITALIA (È MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI…

COME MAI LA BELLISSIMA GIO SCOTTI, MODELLA E INFLUENCER ITALIANA DI 19 ANNI, È DIVENTATA SUO…

FLASH! – E MARINA FINI' MARINATA DA PIER SILVIO - LA CAVALIERA AVREBBE CHIESTO UN IMPEGNO…

CASA BIANCA DELLE MIE BRAME (PICCOLI TRUMP CRESCONO) - COME MAI LA PARAMOUNT DELLA FAMIGLIA…

DAGOREPORT – A VOLTE NON DIRE NULLA È LA MIGLIORE RISPOSTA. GIORGIA MELONI NON S’È FILATO DI PEZZA…

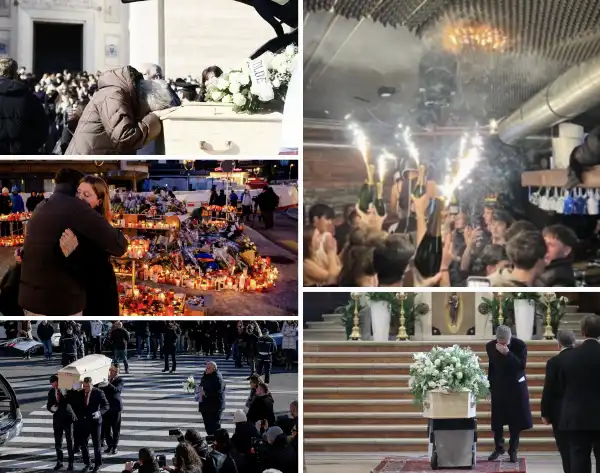

DAGOREPORT - ANCHE NOI, COME TUTTI, CI STRINGIAMO AL DOLORE PER I RAGAZZI ITALIANI MORTI A…