FERMI TUTTI: IL “GRANDE FRATELLO VIP” 2026 SÌ FARÀ - PIER SILVIO BERLUSCONI NON HA ALCUNA…

Alberto Arbasino per "La Repubblica"

Evidentemente qualcosa (o molto?) sta cambiando - radicalmente - nella fruizione o ricezione della "leggibilità ". Dove non so se sia ancora il caso di evocare più certe nozioni quali il godimento, la soddisfazione, o addirittura la cosiddetta goduria.

Spesso infatti si trova: «Anticipiamo l'intervento che il Tale (o la Tale) leggerà in una occasione apposita, il tal pomeriggio o la tal sera». E sempre più spesso "tratterassi" di una «lectio». Ovviamente, «magistralis». Oggi appaiono frequentissime. Se non è «magistralis», che sarà mai una «lectio» qualunque?

Ora, indubbiamente, qui gioca e agisce parecchio la voga contemporanea del Monologo. Tanti monologhisti si rivolgono direttamente a un pubblico che li va a sentire, e li applaude. Anche perché il monologhista asseconda puntualmente le aspettative dei suoi spettatori. Niente dialogo. Mai.

Però, ricordando le lezioni universitarie (magistrali? o no?) di qualche epoca lontana, si possono rivivere i tempi dei professori che leggevano in aula un capitolo delle loro dispense. Quei testi si studiavano appunto sulle dispense, a casa. E si frequentavano piuttosto i corsi ove i docenti non si limitavano a leggere un dodicesimo capitolo, ma preferivano esprimersi «a braccio», spesso in risposta a qualche interrogativo di uno studente. Posso rammentare aule universitarie neanche tanto grandi, ove non c'era nemmeno bisogno di far portare un microfono all'interpellante indicato dal professore. Spesso, alla fine della lezione. Ma intanto, le varie curiosità venivano subito chiarite. Ivi includendo i dubbi, inevitabili nella lettura dei testi.

Il godimento del monologo, e della sua fruizione collettiva, - come nel «tutti insieme in corteo» alle processioni e sfilate e marce - non è certamente un portato delle nostre epoche televisive. Dove semmai i comizi politici vengono sostituiti da alterchi regolabili o eliminabili col telecomando. Però il dubbio su «per cosa sarà la fiaccolata di stasera?» - giubilo? commemorazione? protesta? - ha comunque vecchi precedenti in «per cos'è la manif di stamattina?», un classico domenicale alla Mutualité parigina, negli anni Trenta.

Essenziale, o addirittura fondamentale, è che il monologo sia politicamente e linguisticamente e concettualmente corretto.

E ciò vale ovviamente anche per la "lectio", più o meno "magistralis" che sia. Stralunato, o impegnato: benissimo. Irriverente, o trasgressivo, si può, e si fa, ma con moderazione, e tutti d'accordo già in partenza. «L'ultima provocazione di» va benissimo per i titoli giornalistici, meno bene se provocante o "contro" nei monologhi letti. E sulle cosiddette parolacce - l'intercalare dei giovani e anche dei meno giovani - meglio abbozzare un sorrisetto mortificato. Del tipo «signora mia, pazienza».

Meglio anche evitare sempre gli argomenti "pericolosi": cioè, suscettibili di provocare discordie, divergenze, dissidi... Evitare assolutamente ogni sospetto di "sospetto". Ce ne sono già fin troppi, in giro. E sarà ovviamente prudente scansare ogni possibile infrazione di qualche "privacy". Invece, «Confesso che...» prima di qualunque stronzata, fa generalmente una ottima impressione.

*** Questo è il testo della lectio magistralis che Alberto Arbasino leggerà oggi alle 18 al Piccolo Regio di Torino L'occasione è la consegna del Premio Bottari Lattes Grinzane che Arbasino ha vinto per il libro L'ingegnere in blu (Adelphi)

Alberto Arbasino

Alberto Arbasino  Alberto Arbasino

Alberto Arbasino  ALBERTO ARBASINO

ALBERTO ARBASINO ALBERTO ARBASINO

ALBERTO ARBASINO  MIRELLA SERRI ALBERTO ARBASINO

MIRELLA SERRI ALBERTO ARBASINO  ALBERTO ARBASINO E RELATORI

ALBERTO ARBASINO E RELATORI  ALBERTO ARBASINO

ALBERTO ARBASINO

FERMI TUTTI: IL “GRANDE FRATELLO VIP” 2026 SÌ FARÀ - PIER SILVIO BERLUSCONI NON HA ALCUNA…

FLASH! – PUR CONFINATA IN 130 MQ DI VILLA SAN MARTINO (RESTAURI IN CORSO), MARTA FASCINA NON CI…

DAGOREPORT - MATTEO SALVINI HA DECISO: ROBERTO VANNACCI DEVE ANDARSENE DALLA LEGA. IL PROBLEMA, PER…

FLASH – TRUMP, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO! IL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO È COMPLETAMENTE INCONTROLLABILE:…

“EVVIVA DAGOSPIA” – FIORELLO SOTTERRA IL "FORNELLO DI GUERRA" E CHIEDE SCUSA A MODO SUO DOPO AVER…

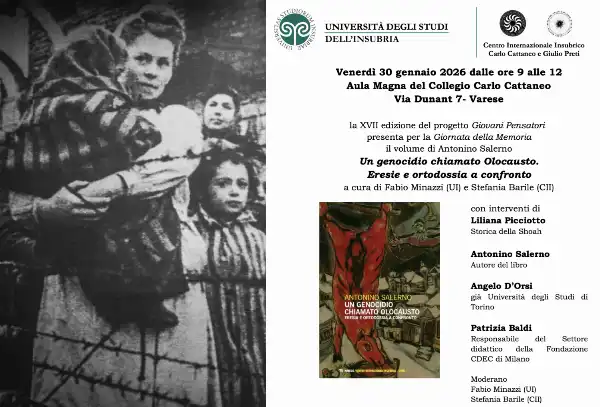

IL CASO DEL LIBRO “UN GENOCIDIO CHIAMATO OLOCAUSTO”, FIRMATO DA TALE ANTONINO SALERNO, DIVENTA UN…